【まずは3ヶ月】薄毛でお悩みなら鍼灸で体質改善してみませんか? 名古屋市中川区高畑の蓬祥鍼灸院

ブログ

【まずは3ヶ月】薄毛でお悩みなら鍼灸で体質改善してみませんか?

蓬祥鍼灸院の長谷川です。

最近、年のせいか薄毛が気になっていたり、まだ薄毛に悩むような年齢でもないのに薄毛に困っていませんか?

薄毛治療は専門クリニックで薬を使用して治療を行うのが一般的ではありますが、薄毛でお悩みの方の中にはできるだけ薬に頼りたくないため鍼灸治療で改善できないかとお考えの方もいらっしゃると思います。

そこで今回は薄毛に対する鍼灸治療の治療期間や施術方法、ヘアサイクルと薄毛の関係、東洋医学での薄毛の原因について解説していくとともに、薄毛に対する鍼灸治療の症例もご紹介いたします。

【まずは3ヶ月】薄毛でお悩みなら鍼灸で体質改善してみませんか?

薄毛治療に対する鍼灸治療の治療期間や施術方法についてみていきましょう。

鍼灸で薄毛を改善するために必要な治療期間

鍼灸治療で薄毛を改善するために必要な治療期間は週1回の治療ペースで3~6か月ほど必要となってきます。

なぜ、このくらいの治療期間が必要かというと、後ほどご説明するヘアサイクルが関係してきます。

また、この治療期間は薄毛の状態、体の状態、どのくらいまで改善したいか?などによっても変わってきます。

特に現在、抜け毛が治まっている方と抜け毛が気になっている方ではやはり治療期間が変わってきます。

抜け毛が進行中の場合は鍼灸治療を始めてもすぐに抜け毛が治まるわけではないため、治療期間は長くなってしまうため、我慢が必要となります。

経験上では鍼灸治療を始めても抜け毛が治まるまでに2~3ヶ月かかる方もいらっしゃいます。

そのため、薄毛を鍼灸治療で改善したいとお考えの方はまずは3ヶ月頑張ってみましょう。

鍼灸治療で薄毛が改善する理由

鍼灸治療でなぜ薄毛が改善するのか?この明確なエビデンスは今のところ存在しておりません。

しかし、薄毛だけではなく、病院で治療をしても改善しない円形脱毛症に対しても鍼灸治療は効果を発揮しております。

鍼灸治療がこのような髪の毛のトラブルに効果を発揮する理由はいくつかあると考えられます。

- 頭皮の血行促進

- ストレスの緩和により自律神経が整う

- 睡眠の質の改善

- ホルモンバランスが整う

- 体質改善により体が健康になる

鍼灸治療を取り入れることによりこのような変化があるため、薄毛や円形脱毛症といった髪の毛のトラブルが改善すると考えられます。

※ただし、毛根が死んでいる場合は改善することはできません。

当院での薄毛に対する鍼灸治療の施術方法

当院での薄毛に対する鍼灸治療は薄毛の原因となっている東洋医学的な体質を見極めて体質改善のための鍼灸治療を行っていきます。

薄毛の原因も人それぞれであり、ストレスが原因の場合もあれば加齢、食生活、ホルモンバランスの乱れなどがあります。

このように一人ひとりの薄毛の原因となっている体質改善のための治療を行うことができるのが東洋医学の強みでもあります。

さらに、薄毛の部分に対しても鍼を刺すことで頭皮の血行を促進させていきます。

また、通常の鍼以外にも頭皮専用の鍼である「梅花鍼」という鍼も使用して患部の血行促進を行っていきます。

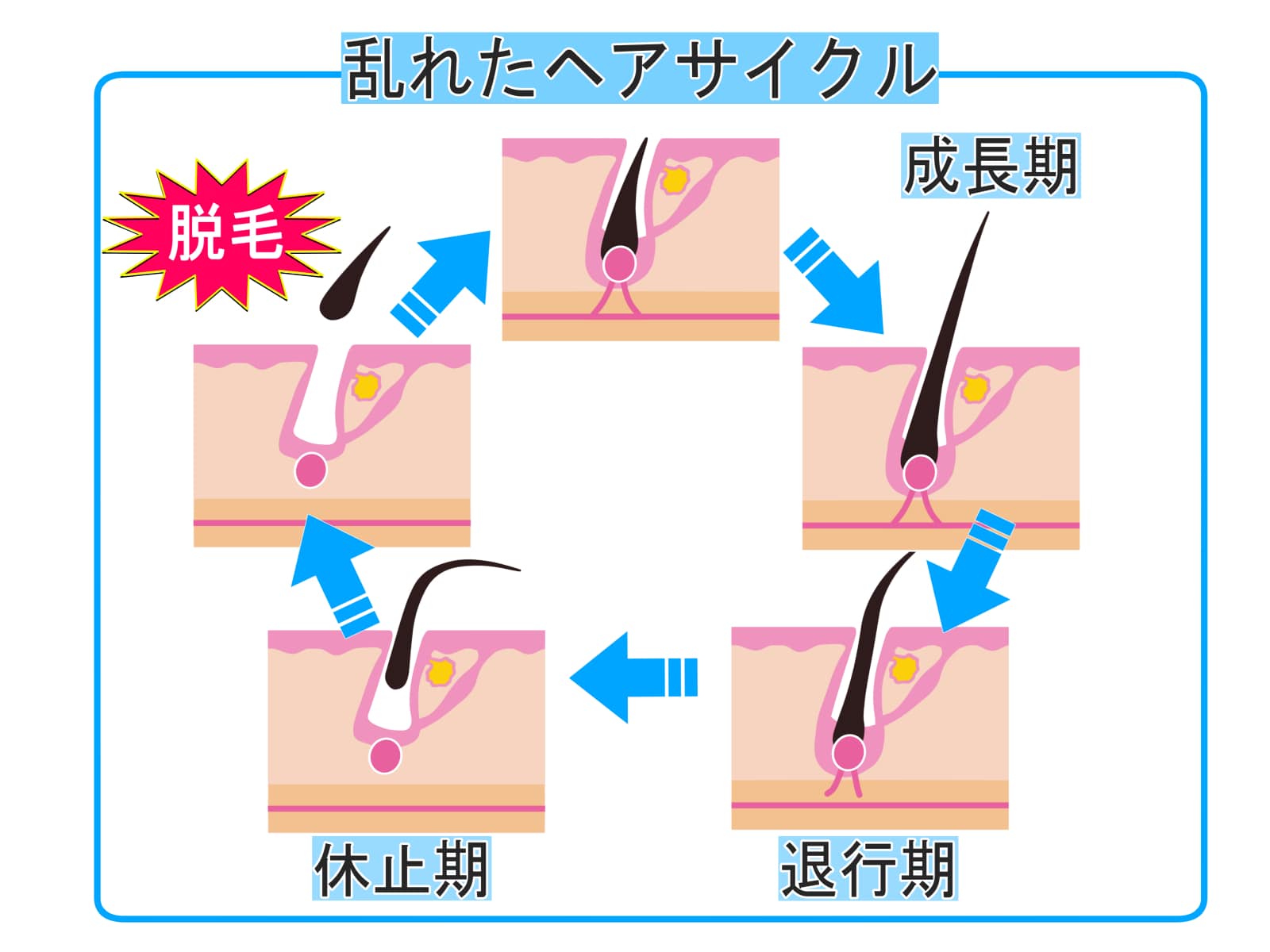

薄毛の原因はヘアサイクルの乱れ

髪の毛にはヘアサイクルというものが存在しますが、このヘアサイクルが乱れることにより薄毛となってしまいます。

ヘアサイクルと薄毛の関係性

ヘアサイクルは以下の3つの周期が存在します。

- 成長期:新しく生えて、切っても延びてくる時期で2~6年

- 退行期:成長が止まる時期で約2週間

- 休止期:成長が完全に止まり、髪の毛が抜け落ちる時期で数ヶ月

髪の毛はこの3つの周期を繰り返しています。

成長期の数年間は切っても伸び続けますが、次第に退行期に入り髪の成長が止まり、やがて休止期に入り数ヶ月の間に抜け落ちます。

そして、ふたたび成長期に入り、抜けた毛穴から新たに髪の毛が生えてきます。

このサイクルが髪の毛1本1本違うタイミングで起きていることになります。

誰でもシャンプーや髪の毛をセットしている時などに抜けることになりますが、これはごく自然なことであり、平均100本ほどの髪の毛が抜けていると言われます。

しかし、薄毛の方はこのヘアサイクルに乱れが生じていることになります。

- 成長期が短いために1本の髪の毛が長く太く成長できない

- 休止期が長くなっているため髪の毛が生えてこない

このどちらかになります。

そのため、薄毛を改善するためにはこの休止期からの脱却と髪の毛の成長を促す必要があります。

ヘアサイクルが乱れる原因

それではヘアサイクルはどのようなことが原因で乱れるのでしょうか?

ヘアサイクルが乱れる原因は以下のようなことが関係してきます。

- 加齢

- ストレス

- 喫煙

- 運動不足

- 血行不良

- 食生活の乱れ

- 睡眠不足

加齢の部分に関してはある程度は仕方ない部分ではありますが、その他については生活習慣の問題です。

そのため、薄毛を改善するためには治療も大切ですが、生活習慣を改善することも非常に重要となります。

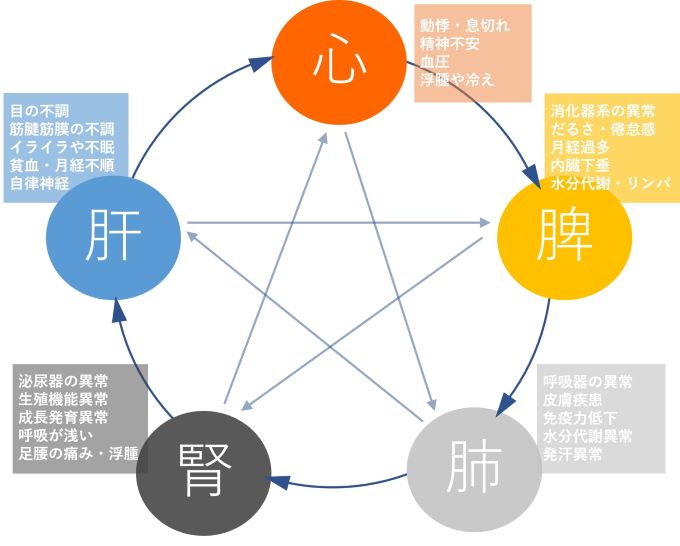

【薄毛の原因】東洋医学での考え方

次に東洋医学での薄毛の考え方や原因についてみていきます。

腎虚による薄毛

腎虚体質による薄毛。

腎虚というのは加齢による体の衰えた状態ということになります。

また、髪の毛と腎には非常に深いかかわりがあります。

東洋医学での腎という臓器は体の成長と発育にも関係しており、生まれたての赤ちゃんは髪の毛が薄いですが、成長と共に髪の毛が増えていき、年を取っていくと髪の毛が薄くなってきます。

これは腎が体の成長と発育と関係しているということになります。

そのため、ある程度の年齢になることで薄毛になってきている原因は腎の弱りが関係してくることになります。

腎が弱ることで抜け毛が増えて薄毛になる以外にも足腰が弱くなったり、疲れやすくなる、夜間尿、冷えまたは火照りなどの症状が出てきます。

また、若くても腎虚になる可能性は十分にあります。

血虚による薄毛

血虚というのは血液が不足している状態になります。

髪の毛と血は東洋医学では関係が深くなっており、「髪は血のあまり」と言います。

これは全身の血液量がしっかり確保できていれば髪の毛にも十分な栄養が行くため、しっかりとした腰のある髪の毛を作ることができます。

しかし、全身の血が不足していると髪の毛に十分な血を送ることができないため薄毛となってしまいます。

こちらも加齢が原因になることがありますが、血を作る胃腸の機能低下、睡眠不足、出産などが原因で起きてきます。

男女では生理や出産、授乳の関係上、女性の方が血虚にはなりやすい傾向があります。

また、女性が出産後に薄毛になってしまった場合は血虚が関係している可能性が高くなります。

熱による薄毛

体の中にこもった熱によっても薄毛となる可能性があります。

しっかりと髪の毛が生えるためには頭皮や髪の毛に十分な潤いが必要となります。

しかし、体に熱がこもってしまうとこの熱により頭皮や髪の毛の水分が奪われてしまうことになります。

日照り続きで乾燥した土地に生えている草木が簡単に抜けてしまうのと同じように髪の毛も抜けやすくなってしまいます。

では原因はというと主にストレスとなります。

この熱体質による薄毛の方でよく見られるのが、頭皮のかゆみや熱感、痛みです。

このような症状が抜け毛と共にある場合はストレスにより体に熱がこもっているため、ストレス発散することを心がけましょう。

薄毛に対する鍼灸治療の症例

当院での薄毛に対する鍼灸治療の症例をご紹介いたします。

【50代女性】 頭頂部の薄毛

2年ほど前から頭頂部の薄毛が気になり始める。

皮膚科や専門クリニックは受診しておらず、年齢的なこともあるため婦人科にて相談をしているが、特にこれといった治療は受けていない。

【既往歴】

8年前に慢性骨髄性白血病※現在も薬を服用しているが、薬の副作用ではないことは確認済み。

【自覚症状】

抜け毛、疲れ目、髪のパサツキ、アレルギー性鼻炎、足のむくみ、足とお腹の冷え、トイレが近い、尿の出が悪い、夜間尿、白髪が増えた。

【弁証】:腎陽虚による薄毛

治療は加齢に加えて過去の大病の影響で腎の弱りが顕著にあるため、腎陽虚体質を改善しつつ、頭部への刺鍼、梅花鍼を行う。

なお、治療は週1回のペースで行っていく。

鍼灸治療開始3ヶ月で頭頂部から分け目の薄毛が目立たなくなってくるとともに白髪も減る。

【50代男性】 薄毛のお悩み

2年ほど前から抜け毛が気になりだしたため、育毛剤を使い始める。

しかし、最近になり薄毛になってきていることに気が付き、特に入浴後が目立ってしまう。

現在は育毛剤ではなく、市販の発毛剤を使用している。

タバコは3年前にやめており、頭部に痒みなどもなし。

生活習慣としては季節関係なく冷たい物を好んで飲んでおり、飲酒も毎日あり。

また、肉類が好き。

【その他自覚症状】

汗をかきやすい※外での仕事中、夜は夏は夜、髪の毛のパサツキ、イライラ、怒りっぽい、下痢が多い、足の冷え強いが自覚なし

【弁証】;肝鬱気滞血瘀、腎虚、湿困脾土による薄毛

年齢的に腎の弱りが出てきたところに、日々のストレスにより気滞血オとなり髪の毛が抜けやすくなった。

さらに毎日の飲酒や肉食により湿邪がたまり、さらに血流が悪くなっている。

治療は週1回のペースで行い、気血の流れ、腎虚、脾胃の調節を行っていく。

鍼灸治療を開始し、3ヶ月で薄毛がかなり改善され目立たなくなったが、ご本人の希望により今後も治療は継続していく。

まとめ

薄毛治療は薬での治療が一般的ですがコストがかかってしまったり、副作用が心配なこともあるため、鍼灸治療を希望される方も増えている印象があります。

鍼灸での治療期間としてはヘアサイクルと薄毛の原因となっている体質改善のため、3~6か月は必要ではありますが、人によってはもう少し必要になることもあります。

また、治療も大切ではありますが、やはり生活習慣の改善も大切となりますので、鍼灸治療と合わせてしっかりと見直すようにしましょう。

関連記事

痩せるツボなど存在しない!ダイエットは運動と食事制限が基本です!

痩せるツボがあるのならぜひ知りたい方、ツボを押すだけで本当に痩せる効果があるのか知りたいと考えていませんか? 誰でもツボを押すだけで痩せることができるなら簡単に…

高温期が短い理由は黄体機能不全かも【治療法やセルフケアについて】

あなたの基礎体温は高温期が14日続いていますか?または高温期にも関わらず低温期の体温までガクッと下がることはありませんか? こういった基礎体温は少し問題があり、…

筋緊張型頭痛に対する鍼灸治療の症例

Contents 筋緊張型頭痛に対する鍼灸治療の症例【36歳男性】筋緊張型頭痛を発症してから鍼灸治療を始めるまでの経緯その他の自覚症状弁証および治療について考察…

妊娠希望でもチョコレート嚢胞で手術を選択すべき大きさについて

こんにちは、蓬祥鍼灸院の長谷川です。 生理痛がひどいため、婦人科を受診したらチョコレート嚢胞と診断され手術をすべきか悩んでいませんか? 妊娠希望の方はもちろんで…

基礎体温が高温期に1日だけ下がる現象【インプランテーションディップかも】

基礎体温表をつけていて、排卵日付近で1度体温が下がり高温期に入った! その後も高温期の体温はしっかりと維持していた。っと思ったら1日だけ体温が下がってしまった・…

ご予約・お問合わせ

当院は完全予約制です。

施術中、問診中は電話に出られない場合がございます。時間をおいてからおかけ直し頂くか、お問わせフォームまたはLINEにてお願いいたします。

名古屋市 蓬祥鍼灸院の

適応疾患

-

婦人科系疾患

不妊症・更年期障害・生理痛・生理不順・冷え性・子宮内膜症など

-

神経系疾患

うつ病・自律神経失調症・頭痛・めまい・不眠症・神経痛・神経麻痺など

-

皮膚科系疾患

アトピー性皮膚炎・ニキビ・円形脱毛症・湿疹など

-

運動器系疾患

関節炎・リウマチ・肩こり・五十肩・腰痛・坐骨神経痛・腱鞘炎・頸肩腕症候群・捻挫など

-

循環器系疾患

心臓神経症・動脈硬化症・高血圧・動悸・息切れなど

-

呼吸器系疾患

気管支炎・喘息・風邪など

-

消化器系疾患

食欲不振・胃痛・慢性胃炎・潰瘍性大腸炎・逆流性食道炎など

-

眼科系疾患

眼精疲労・緑内障・仮性近視・結膜炎・かすみ眼・飛蚊症など

-

代謝・内分泌系

疾患バセドウ病・糖尿病・痛風・貧血など

-

耳鼻咽喉科系

疾患中耳炎・耳鳴り・難聴・花粉症・アレルギー性鼻炎・メニエール病など

-

泌尿器・

生殖器系疾患膀胱炎・過活動膀胱・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大症など